仲間と共に、大人と共に、地域と共に、意志ある未来を創る

隠岐島前高校に、来年度より新しく地域共創科が創設されます。

「地域共創科」とは、文部科学省の普通科改革の流れを全国に先駆けて実施するもので、より地域の特徴を生かしたカリキュラムで学ぶことができる新しい制度です。

入学から1年間は全員が普通科として共通カリキュラムを学び、2年次より各自の興味関心や進路希望などに応じて学科選択をし、普通科か地域共創科に分かれて学びます。

今回は地域共創科について、教育魅力化コーディネーター・隠岐島前高校の先生方に地域共創科の特色などをお聞きしました。

左:宮野さん 島前教育魅力化コーディネーター

中:新立さん 島前教育魅力化コーディネーター

右:吉岡さん 隠岐島前高校教諭 探究推進担当

自分の興味や自分のやってみたいことと、ちゃんと結びついていく学びを

ー新しく「地域共創科」を設立したきっかけを教えてください。

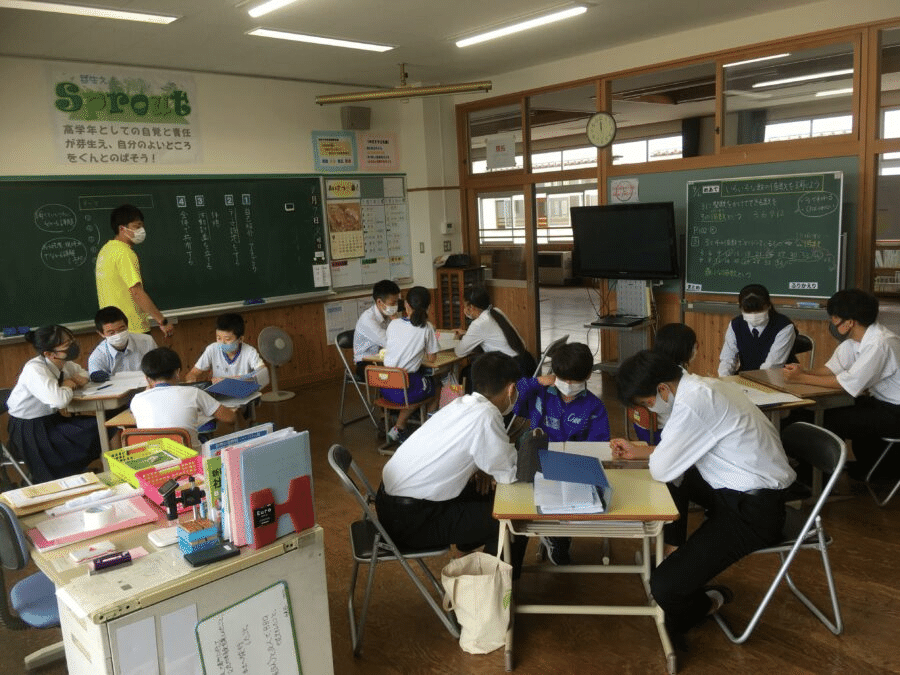

隠岐島前高校では、これまでも総合的な探究の時間(夢探究、地域地球学などの選択科目)で、海士町を含む島前地域に出る授業がありますが、多くとも「週に3コマ(50分×3回)」という時間に限りがある中で、「地域にどこまで深く入っていけるのか」が課題になっていました。

地域の方に来ていただき、担い手不足などの話をお聞きする授業があったとしても、どうすればいいのかを考えるところで終わってしまう。

今の2年生も、西ノ島町や知夫村など地域のフィールドで学んでいますが、内航船(島前地域3島を巡回する船)の往復に要する時間などの関係で、どうしても時間が少なくなってしまい、インタビューで終わってしまうことも多いです。

どっぷりと地域のフィールドで学ぶ環境を作れないかと考える中で、文部科学省から普通科改革が掲げられ、もう少し普通科を学校によって独自の特色に、柔軟に、弾力的にする動きができるようになったのと重なり、地域共創科を創設することになりました。

また、一般選抜や総合型選抜(旧AO入試)、学校推薦型選抜(旧推薦入試)など、進路が多様化しているところにも対応できるようにと考えていました。もともと隠岐島前高校の卒業生の進路が幅広く、大学進学にフォーカスしても、一般選抜のほか、総合型選抜などを選択する生徒が増えてきました。

引き続き隠岐島前高校の強さを活かし対応できるよう、普通科と地域共創科の2学科から取り組んでいきます。

ー地域共創科の特色を教えてください。

地域共創DAYという、1限から6限まで一日かけて地域で学ぶ時間を作っています。1日まるごと時間が使えるため、内航船での移動や地域での移動をふまえても、活動できる時間や幅が圧倒的に広がると思います。

1日まるまる探究学習に打ち込めるようになり、生徒たちがとにかくやり切って、PDCAを回してどんどん深い学びができると思います。

イメージとしては普通科と濃淡をつけて、地域に出るという色を濃くしています。週4日は普通の授業を行うので、その特別な1日というのが大きな特徴になります。

地域共創DAYでは活動的な時間が増えますが、その時間の中に改めて島前地域のことを学ぶ時間を設けたいと考えています。

例えばお米を作りたい生徒がいる場合、自分で調べつつ、田んぼでは各季節にどのような作業をしているのか、作業にどの道具がいるのか、地域の方にアドバイスをいただきながら自分で学びを作っていくような感じです。

漁業であれば、魚をひたすらさばいたり、アカモク(海士町で採れる海藻)の手作業などの授業を考えています。

乾燥したアカモクをつくるにも、こんなに手間がかかっているんだ!と、体験しないとわからないことを知れたり、食感が独特のアカモクをどうすると食べてもらいやすいのか、例えば地産地商課の方と考える機会を作ったりなど、知識や経験の幅が広がると思います。

歴史をテーマにした授業の場合でも、たとえば隠岐神社の特徴を聞いたうえで、実際に神社に行き、様々な部分がどのような意図で作られているのか、ほかの神社との違いを比べてみる、

など現地に行くことを含めて話をお聞きできるのが、一番大きな違いになります。

せっかく島前地域に住んでいるからこそ、1日中、実際に現場に行って濃い時間を過ごす。その深さで文化や島を知ってほしいです。

旅行をするときに、旅行の雑誌を見るのと、リモートトリップで参加するのと、実際にそこに行って体験するのとで、深みの違いがあるように、授業中に現場に行くと学びの深さが違うということですよね(笑)

そういうことです(笑)そして、体験して終わりではなく、自分の興味や自分のやってみたいことと、ちゃんと結びついていく材料にもなってほしいですね。

体験できた!楽しかった!みたいなところで止まるのは、理想としている所ではないので、ちゃんと伝えながら授業をしていきたいです。

英語と日本語の両方で実施されました。

1人1人のストーリーが感じられる授業

ー地域共創DAYなどの授業を踏まえて、どのような学びに繋がることを期待していますか?

仕事や生業のキラキラしている部分だけでなく、手間暇がかかっているところ、地味な作業など、普段あまり見られない部分に気づいて、新しい学びにつなげてほしいです。

例えば、漁業に携わってみると、魚がどういう仕組みになっているのか、魚の内臓はどこにあるのか、など生物の学問に繋がっていくかもしれないし、魚はこういう風にしていくと美味しくなるんだと、料理に繋がっていくかもしれません。

これを通して、結局自分は何が好きなんだろうか、何に喜ぶんだろうか、ということに気づき、世界が広がって、いつか進路に繋がっていくといいなと思っています。

そうですよね。それらの体験を通して何を感じるかは個々にバラバラであっていい。感じたこと、考えたことが自分に還元され、自分の得意・不得意を知ってみる。

そして、それを次のステップにつなげてほしいです。自分と向き合うことが多くなってくると思うので、1人1人にストーリーがありそうですよね。

地域の方々へ3年間の恩返しを込めて、各事業所等でお手伝いをさせていただく活動だそうです。

また、実際に仕事をすることに、どのような大変さがあるのか、見えている部分の背景になにがあるのかを体感して、全ての仕事、業種、生き方にリスペクトを持てる、感謝ができるという部分に繋がってほしいと思っています。社会に出たときにたくましい人が育っていく時間になればいいですね。

確かに。どんな仕事でも活動でも、やっぱり甘くておいしいだけのものは1つもないじゃないですか。甘くて簡単なものはない。そのような大変な作業を知った上で、その中にある「かっこいい!!」という気持ちが芽生えるとうれしいですよね。

地域の方はそのような「かっこいい!!」ものを持っている人がたくさんいらっしゃるので、だからこそどっぷり地域に入らないともったいないし、そこに出会うことが大切だと思います。

島前地域で挑戦している方がたくさんいらっしゃる中に飛び込んでいき、時には怒られることもあるかもしれないけれど、色々なものを吸収して社会に出たときには、実践力がついた状態になっていると思います。

社会に出るための自信につながる主体性・社会性が学べるように

ー島内生(島前で育ってきた生徒)にとって、地域共創科の創設にはどのような意義があると思いますか。

以前、知夫村でコーディネーターをしていたときに、地元の生徒は地元のことを、具体的に誰がどんな仕事をしているのか、詳しいことはわかっていないような印象がありました。この機会に学べることは多いのではないかと思います。

また島前は3島もあるので、地元以外のほかの島のことは知らない子が多いと思います。地域共創科で、ほかの島に足を運ぶだけでも学びが深そうですよね。

地元の生徒たちは、特に近所の方など周りに暮らしている地域の方と親しみを持っている、そんなつながりがあるので、島内生も島外生もお互いが良い長所を出し合えるような場にしていきたいです。

島内生はずっと島前地域を見てきているので、どのくらい地域共創科を希望してくれるかわからないけれど、選択してくれる生徒はみんな、島前地域をもっとよくしたい、こういう風な町になってほしいという想いが人一倍強いのではないかと思っていて、それが推進力になると思っています。

探究学習のサポーターとして探究の計画をお手伝いしたそうです。

地元で育ってきた島内生ほど現場に出たときに、強みが出るんじゃないかと思っています。育っている地域だからこそもう関係性ができているので、話しがしやすいんじゃないかなと。

島内生は、綺麗にプレゼンをすることなどよりも、みんなと手を動かすことが得意な生徒が多いと感じています。島前地域で育ってきた地域性でもあると思うので、島内生と島外生それぞれが持っている強みを実感してほしいです。

その人らしい長所・短所があって、自分が輝ける得意なことに気づける機会になると良いなと思っています。社会に出るための準備期間のような、社会に出るための自信につながる主体性・社会性が学べる時間になるといいですよね。

ー島内生と地域の方のつながりを感じたエピソードはありますか。

この間、海士町の菱浦地区で育った生徒たちを連れてイルミネーションの飾りつけをするために地域に出たときに、つながりを感じました。

地元の方は子どものころからずっと知っている子たちなので、声のかけ方が全然違うんです。初めて会う高校生よりもちょっと喜びを含めた声のかけ方をしているなと感じて、純粋に良いなと思いました。

私もそのようなシーンをよく見かけます。実は親戚なんです!や、ご近所の方です!だったり、色々なつながりを感じますね。

グローカル人材を共創的に作っていくことが大切

ー地域共創科を設置することで、普通科にも変化は起こりますか?

地域共創科ができることで普通科にも良いことがあるなと思っていて、今は2クラスとも普通科で、様々な進路の生徒たちが混ざり合っていますが、

地域共創科で地域にどっぷり入って進路につなげていく生徒たちと、普通科として地域にも関りながら学習を強めていく生徒たち、その濃淡が分かれることで、

接する先生も生徒の気持ちや要望に寄り添い、一人一人に向き合いやすくなっていくと思います。ちゃんとお互いの方向に向き合っていける良さがありますね。

ーこれから地域共創科に期待していることを教えてください。

今よりもさらにどっぷりと地域に関わって、もっと深い地域の魅力や課題に触れることで、たくさん気づきや学びがあり、そこで自分をもう一度見つめなおす機会になればいいなと思っています。

また、地域のみなさんからも、この地域共創科に期待を持ってほしいという願いもあります。島前地域のみなさんから「一緒に何かできないか」とお声をかけてくださるともっと理想的な地域共創科になると思っています。

学校の活動をいつも地域のみなさんに助けていただいているのに、学校側がしっかりと地域の助けになっているのか、常に引っかかっているところです。

これだけたくさんの時間をとって授業を進めていくので、地域の困り事をひとつずつ解消できているのか、地域にも意味のあることを意識していきたいです。

ほんとにそうですね。地域に何ができているのかという視点も大切にしたいと思っています。生徒たちから「なにかさせてください!」と言ったからこそしっかりと責任を果たす、というところが今はまだまだ弱いなと思っていて。

だからこそ地域共創科を2年生から選択してもらったときに、いかに自分で行いたい活動を進めて、やり切れるのか。より地域の人の顔が見える関係だからこそ、地域のみなさんの期待を裏切れない、がっかりさせれない、そんな濃いつながりになって、自分が果たす役割を成し遂げる経験に繋がるといいなと思います。

それが積み重なった先に、地域のみなさんからも「こんなに一緒に本気でやってくれるなら、こういうこともお願いしたいな」というものが生まれてくるのかなと思っています。

ーこれからの地域共創科の軸を教えてください。

これからも目指す先は、普通科も地域共創科も、グローカル人材(グローバル・ローカル両方の視点を持つこと)で変わりません。そのグローカル人材に向かっていくための手段として、普通科での向かい方と地域共創科での向かい方の2つがあり、生徒が選択できるというイメージです。

グローカル人材を共創的に作っていくことを大切にしていきたいです。

授業を作りながら、地域のみなさんと話し合いながら、島外の専門的な知見のある方と話し合いながら、頼られながら、共創して地域共創科をつくっていきます。

これまでもずっと大切にしてきた「三方よし」も考えるようにしたいですね。生徒も、学校も、地域も、お互いが地域共創科ができて良かったと、そういう声が上がる未来を目指していきます。

ーーーーー

宮野さん、新立さん、吉岡さん、ありがとうございました。

LINKS

▼隠岐島前高校 地域共創科の情報は、随時こちらに更新されます。

▼隠岐島前高校LINE公式アカウント(入試情報など)