書籍『進化思考』の授業が、将来の選択の助力になりました

2021年10月20日に、島で唯一の高校である隠岐島前高校で、『進化思考』の著者である太刀川英輔さんに講義をしていただきました。

『進化思考』を出版された「海士の風」は、英治出版 株式会社の協力を得て、株式会社 風と土とが2019年2月に設立した出版社です。

海士の風ホームページ:https://amanokaze.jp/

海士の風note:https://note.com/amanokaze

進化思考を提唱した太刀川さんが、海士町に来島されたことから、隠岐島前高校の3年生に向けて授業をすることがとんとん拍子に決まったそうです。

講義は、「地域地球学」という授業の中で行われ、これまでの授業で組んできたチームでの探究学習を、外部講師の知見、学術的視点から見つめなおし、地域のヒト、モノ、コトを多面的、創造的に考える力を身に着けることを目的としています。

早速、授業の様子をお届けしたいと思います!

創造性を高めるやり方がある

今回の授業では、「将来なりたい職業を進化させる」をテーマに、2つのワークが行われました。

1つ目は、なりたい職業にエラーを起こすこと。

2つ目は、なりたい職業に適応させることです。

「アイデアや創造性に溢れている人には、才能がいると思われがちですが、そうではなく、やり方がある」と太刀川さんは話します。その創造性を高めるために「変異と適応」という仕組みを往復することがいいそうです。

変異=エラー

適応=エラーが状況にフィットしていくこと

太刀川さんは、たくさんエラー(変異)を起こして、色々やってみることがまず大事で、それをちゃんと本質的な軸をもって選び取っていくことが大切だと話していました。

「変異と適応」には、何らかのパターンがある

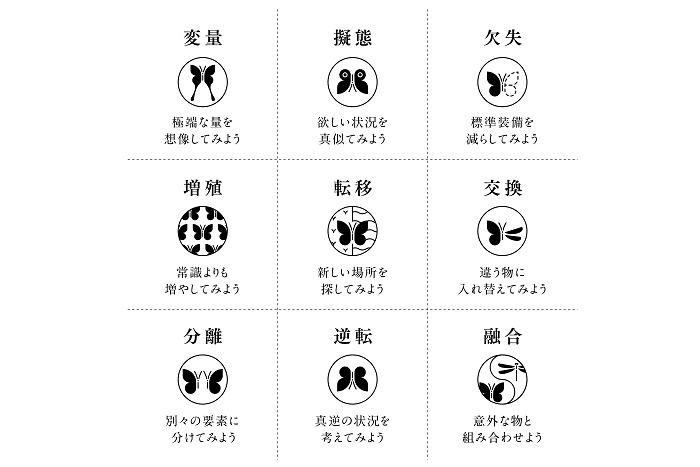

変異にはパターンがあり、実はそのアイデアのパターンは、発明と進化に共通しています。全部で9種類あるとのことです。

-変異のパターン-(例:アイス屋)

①変量 超~なもの

(例:コーンがとても長い。アイスが大盛りになっている。)

②擬態 ~型なもの

(例:アイスの見た目が葉っぱに似ている。猫型アイス。)

③欠失 ~のないもの

(例:卵を使っていないアイス。)

④増殖 ~が増えたもの

(例:10種類のアイスを1つのコーンに盛る。)

⑤転移 ~にあるもの

(例:船の上にアイス屋を作る。)

⑥交換 ~と~をかえたもの

(例:卵の代わりにヨーグルトを使う。)

⑦分離 ~をわけたもの

(例:コーンとアイスを分ける。)

⑧逆転 ~が逆のもの

(例:コーン側ではなく、アイス側を持つ。)

⑨融合 ~もの+もの

(例:アイスにチーズをのせる。)

また、太刀川さんは変異に加え、適応にもパターンがあると話します。

9種類の変異の方法でエラーを起こし、状況を考察し理解して良いアイディアを選び取る「適応」が肝心だそう。

-適応のパターン-(例:アイス屋)

①解剖 (内)

(例:アイスの材料は何か。アイスの材料はどうやってできたか。)

②系統 (過去)

(例:アイスの発祥地はどこか。アイスを最初に食べたのは誰か。アイスの文化はいつからか。どうやってアイスの文化が始まったのか。)

③生態 (外)

(例:アイスを食べる生き物はなにか。材料はどこからか。捨てたカップはどこに行くか。材料を採っているまわりの畑の植物は何か。)

④予測 (未来)

(例:このままアイスを作ると鶏はどうなるのか、牛乳はどうなるのか。この街の人口が減っていくのか。)

高校3年生にとっては、今まさに進路を決めたり、将来の選択に悩む時期です。その選択に少しでも活かせるよう、生徒のみなさんは真剣な様子でした。

9種類の変異のパターンを使って、エラーを起こしてみよう

1つ目のワークでは、実際に9種類の変異のパターンを使って、自分のなりたい職業に当てはめてエラーを起こすことを行いました。例えば、教師という職業に、「逆転」を加えて、教師が生徒に教わる授業をするなどです。

この作業をする上で、太刀川さんから頂いたアドバイスは、「正解なんてない」ということです。

「教室の中に完璧なデザインは1つもないし、100年後には変わっていく、まだまだ途中段階の発明ばかりなので、自分の固定観念を壊して、たくさん書いて、ボケたアイデアを考えてみてください。」と太刀川さんは話していました。

私自身、アイデアを考える難しいさの1つに、こんなアイデアでいいのか?と自信を持てないことがあると思っています。ちょっとボケ過ぎたかな?と心配になったり、現実味がないアイデアは考え付きません。

生徒のみなさんの中には、保育士やトリマー、会社員などの「自分の夢」からエラーを起こしていましたが、「正解なんてない」というアドバイスのおかげで、気軽にとりあえずエラーを起こしてみる作業ができていたように思いました。

4種類の適応のパターンを使って、状況を考察し理解してみよう

次に、4種類の適応パターンを自分がなりたい職業に当てはめ、フィットさせるワークが行われました。

自分のなりたい職業を分解して、いつからどこで始まったのか、その職業が始まった目的は何なのか。などを考えましたが、

生徒のみなさんは自分のなりたい職業について、わからないことが多かった模様。確かに、私自身も自分のなりたい職業の過去や未来を考える機会は、ほとんどなかったかもしれません。

太刀川さんは、「そのわからないところが大事なところです。それを調べることがとても大切で、その感覚を忘れないでほしい」と話していました。

生徒のみなさんからの感想の中には、

「自分の進路を今までとは違う視点、方向から考えることができたのがよかった。」や、

「身近なものに対して疑問を持つことの大切さを改めて感じたし、それができる力を身に着けたいと強く思いました。」とありました。

様々なことに疑問を持つことで、変異に活かすことができるのではないかと感じました。

目的が分かっていれば手段は何でもいい

最後に太刀川さんから、生徒のみなさんに伝えたいことを話されていました。

「全てのものごとに対して、今のようなやり方ではないものが、将来にあると思います。ロウソクを必要としていた時代が、今は、電気を使って生活しているし、これから先、電気以上に革命的なものが生まれるかもしれません。

だから、今と違うことに挑戦することが大事だと思っています。エラーを起こして、勇気をもって、挑戦してみる。なにが当たるかわからないけれど、エラーを当たるまでおこし続けてください。やってみないことが一番のリスクだと僕は思っています。

そして、なんでこの職業があるんだろう、なんでこういう仕組みでできているんだろう、なんで発展してきたのだろう、と観察を続けることも大切にしてください。観察を続ければ、職業がなんのためにあるのかに行き着くかと思います。

「なんのために」という目的が分かっていれば、それを達成するために、いろいろな手段を使う選択肢が出てくるのではないかと僕は思っています。

教師の目的が分かっていれば、教師という職以外にも、何らかの形で目的を達成できるし、手段よりも大きな目的の方が大事で、手段はずっと変わり続けるものだと思っています。

そうすると、いつの間にか夢って通り過ぎていると思うんです。何のためにこれがやりたいのか、を真剣に考えてほしい。その考え方の中に、『進化思考』の科学的観察が役に立ってくるのではないかと思っています。」(太刀川さん)

高校生のみなさんの感想

今回の講義は、高校3年生のみなさんということもあり、「変異と適応」を進路に活用したいという感想が多くありました。

・目的がわかると職業というもので終わらずに、置き換えることができるという話がちょうど今のわたしに合っていて、心に響きました。

子供が好きだから保育士になりたいと思っているけれど、「子どもの成長過程を見たい→人→○○」と、どんどん変わっていくことができるので、もっと変異と適応を使って深く考えたいと思いました。

・どんどんエラーを起こして、なにかにチャレンジしていくこと、今日のワークを意識して何度も練習して考えられるようにしていきたいと思いました。自分の進路や面接練習に活かしていこうと思います。

・エラーを起こすということは、勇気をもって行動する、やり続けることで、人は進化できるというお話が聞けて、自分がなりたいもののために、進化し続けられる自分でありたいと思いました。

・「目的が分かっていると手段は何でもいい」という言葉が心に残りました。私はいま、日本語教師という職業に興味がありますが、どんな日本語教師でありたいか考えたいと思います。

出版社:海士の風(株式会社風と土と)代表の阿部さんより

今回の授業が高校生の将来に役立てたなら、本当にうれしいです。島に出版社をつくることで、著者が集い、時代をつくる知恵が学べる。遅れた田舎ではなく、時代の最先端の島になっていく。これからも本づくりを通じて島の未来づくりに貢献していきたいです。